L’émotion à fleur de naseaux : Le snort, un indicateur d’état émotionnel positif chez le cheval ?

Le snort a longtemps été cantonné à un rôle hygiénique, une sorte de “mouchage”. Cependant, les sons non vocaux intéressent de plus en plus les chercheurs, chercheuses et pros du cheval, car il pourrait aider à mieux évaluer le bien-être des chevaux.

DOSSIER DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE : PARLEZ-VOUS CHEVAL ?

Agathe Nobis

11/26/202412 min read

Le snort, que nous avons rapidement cité dans l’article “Parlez-vous cheval ?” est une expiration rapide non vocale produite par le cheval domestique. Il ne faut pas le confondre avec le snore, qui lui est une inspiration rapide de l’air qui produit un son différent, souvent entendu dans des contextes d’alerte (le fameux cheval qui se fige, fait ce bruit puis d’un coup fait un pas de côté et vous embarque comme si sa vie en dépendait…). Mais le snort comme indicateur d’un état émotionnel reste peu étudié, et donc encore mal compris. Une équipe de recherche, composée de Stomp, M., Leroux, M., Cellier, M., Henry, S., Lemasson, A., & Hausberger, M., s’est penché sur le sujet. Nous vous présentons ici deux de leurs papiers pour vous aider à (un peu) mieux comprendre votre cheval quand il produit un snort.

Sommaire

Étudier le snort du cheval pour en déduire sa valence émotionnel

Le snort serait le reflet d’un état interne positif

Le snort comme indicateur de bien-être utile à la filière équine ?

Chaque heure de paddock compte ?

Décliner le snort au pluriel : exploration de sous-types de snorts

Naïf mais pas incapable : les participants classent mieux les snorts que s’ils avaient répondu au hasard

Conclusion

Le snort, le ronron du cheval ?

Le snort est souvent entendu au moment de nourrir les chevaux. Il a d’ailleurs été comparé au ronronnement d’un chat, bien que le ronron soit lui constitué à la fois d’expiration et d’inspiration. Mais comment tester si le snort est en effet une production sonore synonyme, si ce n’est de plaisir, au moins d’un état émotionnel positif de manière générale ? C’est une hypothèse qui vaut le coup d’être explorée, car le snort a déjà été observé comme un indicateur d’état émotionnel positif chez d’autres membres des périssodactyles (mot compte triple, qui signifie “équidés, tapir et rhinocéros”).

Étudier le snort du cheval sur le terrain pour en déduire sa valence émotionnel : impossible n’est pas (selle) français !

Étudier un son sur le terrain, c'est-à-dire aux écuries, ce n’est pas facile. Mais ce n’est pas impossible ! Pour cela, Stomp et al. ont mené une première étude où ils ont enregistré les snorts produits par 48 chevaux, sans problème respiratoire (pour ne pas fausser les analyses), qui vivaient soit au box soit au pré.

Ces 48 chevaux étaient répartis dans 3 groupes : 1 groupe vivant au box avec moins de 4 heures par jour au paddock, 1 groupe vivant au box avec 6 heures par jour au paddock avec des partenaires fixes et 1 groupe vivant au pré en permanence.

Un observateur s’est équipé d’un microphone pour enregistrer les snorts des chevaux, et pour noter le contexte dans lequel le snort avait été produit (box ou paddock), l’activité pendant le snort (par exemple : manger, surveiller l’environnement, etc.), et la position des oreilles (couchées, vers l’arrière, asymétriques, vers l’avant). Le but : déduire l’état interne du cheval en cumulant le contexte, la position des oreilles et l’activité. En effet, nous n’avons pas accès aux pensées du cheval, mais nous pouvons cumuler des informations sur son comportement, sa posture, etc. qui ont déjà été étudiées par le passé pour savoir s’il a plus de chance de se retrouver dans un état interne positif ou négatif.

Par exemple, il est admis qu’un cheval qui vit au box avec les oreilles couchées vers l’arrière quand il mange (une activité qui en général les met en joie), n’est pas ravi-ravi (peut-être qu’on lui a assigné un voisin qui est agressif pendant la ration…). Alors qu’un cheval au box qui mange les oreilles vers l’avant sera dans de meilleures dispositions.

Cela reste un postulat, et est donc sujet à des erreurs d’interprétations. Mais, c’est aujourd’hui une des solutions les “moins pires”.

Des mesures pour mesurer l’état de base de chaque cheval ont été effectuées pour voir si elles étaient associées à la production de snort :

le BCS : “Body Condition Scoring”, selon l’échelle d'Arnaud et al. (1997), qui permet d’évaluer l’état corporel du cheval, sa forme physique, de très maigre à obèse

le TCSS : “Total Chronic Stress Score”, adapté de Hausberger et al. (2012) et Henry et al. (2017) pour calculer le stress chronique du cheval, qui est un indicateur de mal/bien-être

Le snort serait le reflet d’un état interne positif

Dans cette étude, l'équipe de recherche a analysé 560 snorts en tout.

Les snorts étaient associés au contexte (box ou pré/paddock) et il a été trouvé que les chevaux produisaient plus de snorts au pré/paddock qu’au box.

Huit chevaux, qui étaient au box, n’ont d’ailleurs produit aucun snort pendant l’étude. Cependant, cette étude prenait des “échantillons” de son pendant des périodes définies. Une étude plus longue et avec un enregistrement sonore et vidéo permanents serait intéressante, mais demanderait énormément de moyen pour l’analyse précise des vidéos et des sons. Pour aller dans le sens que le contexte pré/paddock produit en moyenne des états émotionnels plus positifs que le box, les comportements aberrants (stéréotypies, etc.) ont été mesurés en amont. Ils étaient moins présents au pré/paddock qu’au box.

Les snorts étaient aussi plus souvent associés à des oreilles vers le côté ou vers l’avant, dans 99,5 % des cas en moyenne. Attention cependant, il reste un infime pourcentage de snorts produits avec les oreilles en arrière. Cependant, les oreilles en arrière seules ne sont pas 100 % fiables comme indicatrices de l’état émotionnel du cheval, il faut cumuler d’autres indicateurs : voir ici l'article sur comment mesurer les émotions du cheval.

Je mange, donc je snort (ou l’inverse ?)

Les snorts étaient plus souvent associés à l’activité de nourrissage (granulé/foin au box, herbe/foin au pré/paddock). Encore plus intéressant, aucun snort n’a été produit au box pendant que le cheval avait un comportement agressif, était face au mur ou produisait un comportement stéréotypé (ex: tiqué à l’ours, etc.). Cela va dans le sens que le snort ne serait pas une expression d’émotion négative.

Enfin, les propriétaires et gérants qui font les changements de pré quand l’herbe vient à manquer l’ont sûrement remarqué : pendant ce changement d’une terre pauvre vers une terre bien verte annonçant un festin, les chevaux produisent des snorts. C’était en tout cas le cas des chevaux qui en changeant pour un pré avec plus de ressources, produisaient jusqu’à 10 fois plus de snorts que dans le pré précédent, comme un “haaaaaa” d’anticipation d’une joie ou d’un contentement proche, ou un soulagement de laisser derrière soi un contexte qui ne répondait plus aux besoins de base.

Le snort comme indicateur de bien-être utile à la filière équine ?

Selon cette étude, les chevaux au pré et au box avec 6 heures de sorties au paddock par jour produisaient plus de snorts que ceux au box avec moins de 4 heures de sorties par jour. Selon cette étude, le nombre de snort passe du simple au double. Le snort pourrait alors être un indicateur d’un mode d’hébergement plus près des besoins du cheval et pourrait aider lors d’essais de nouveaux modes d’hébergement (paddock paradise, écurie active, modification d’une écurie) afin d’évaluer l’évolution du bien-être des pensionnaires. Cependant, le faire “à l’oreille” à ses limites et des outils plus objectifs et accessibles restent à concevoir.

Cependant, cette étude associe le snort avec des émotions positives. Hors, l'émotion est une réaction courte. Ici, ce qui a été mesuré correspond moins à une réaction courte à un stimulus spécifique qu'à une humeur (plus long terme et plus légère). On peut donc se demander si, ici, on ne cherche pas plutôt à mesurer si les chevaux sont de meilleure humeur au box ou au pré. Il faut aussi prendre en compte que, même si l'environnement a été contrôlé pour la poussière et si les chevaux avec des problèmes respiratoires ont été exclus, il peut exister d'autres facteurs non contrôlés dans les paddocks/prés (car difficilement contrôlables) qui auraient pu participer à la production de snorts d'hygiène.

Chaque heure de paddock compte ?

Curieusement, l’équipe de recherche n’a pas trouvé de corrélation entre le score BCS (qui mesure l’état corporel du cheval) et le taux de snort. Il n’y aurait donc pas de lien entre le poids d’un cheval, et la production de snort. Par contre, les 3 groupes avaient des scores différents au TCSS (stress chronique). Les chevaux au pré étaient les moins stressés, les chevaux au box avec moins de 4 heures de paddock par jour étaient les plus stressés, et les chevaux au box avec 6 heures de sortie par jour se trouvaient quelque part entre les deux.

Il existerait donc, selon l'équipe de recherche, un lien entre condition d’hébergement, bien-être et nombre de snorts produits, sur un axe continu où chaque heure au paddock pourrait compter et améliorer le bien-être. Il serait donc possible, avec une gestion des paddocks et des moyens humains pour sortir/rentrer les chevaux, d’offrir de meilleures conditions de vie même aux chevaux ne vivant pas dans des structures avec beaucoup de terrain.

Décliner le snort au pluriel : exploration de sous-types de snorts

Dans cette première étude, il n’y avait pas d’analyse acoustique des snorts. Pour combler ce manque, et forts de cette première étude sur la valence positive du snort, l’équipe de recherche a mené une seconde étude où les snorts ont été enregistrés.

Cette seconde étude rentre dans les nuances… d’intensité ! Les hypothèses de l’équipe de recherche étaient que 1) il existe de sous-types de snorts, et que 2) il existe un lien entre ces deux sous-types et les états internes positifs en fonction du contexte où le snort a été produit (c'est-à-dire que certains contextes faciliteraient certains snorts alors que d’autres contextes inhibiraient ces snorts).

Une recherche en plusieurs étapes

Pour tester leurs hypothèses, l’équipe de recherche a sélectionné 20 chevaux qui vivent en centre équestre, tous dans les mêmes conditions depuis au moins 1 an. Ces chevaux avaient accès au paddock par petit groupe entre 1 et 4 heures par jour. Ils étaient tous montés lors de cours d’équitation, et aucun n’avait de problème respiratoire connu (pour minimiser les snorts d’hygiène).

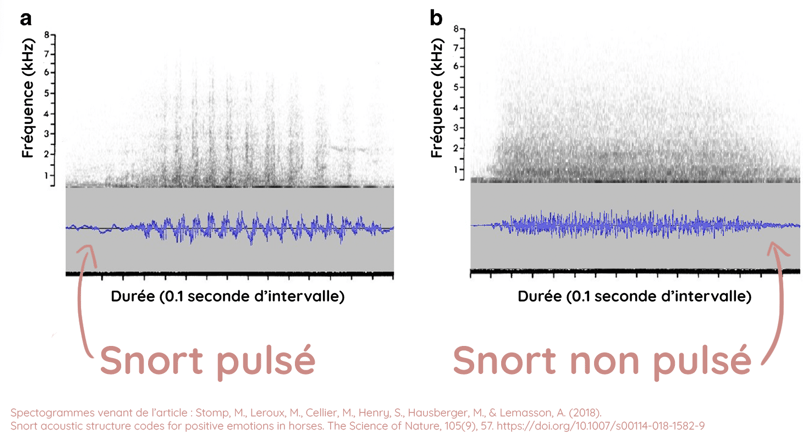

Cette étude débute par une pré-analyse de snorts qui suggérait que la structure du snort contient plus ou moins de pulsations. Il existerait un snort pulsé, et un snort non pulsé. Cela peut se voir directement sur le spectrogramme.

Dans un deuxième temps, une sélection des 20 audios (ceux avec la meilleure qualité parmi 174 enregistrements) a été présentée à des humains “naïfs”. Par “naïf”, on entend qu’ils n’étaient pas familiers ni avec les chevaux, ni avec le champ de recherche de l’analyse des émotions animales ou humaines. Ils ont eu un petit coup de pouce dans les instructions, car on leur demandait de classer les sons en deux catégories : A et B.

Dans un troisième temps, pour caractériser les snorts selon le contexte avec lequel ils étaient le plus souvent associés, l’équipe a mené des observations pour comparer s’il y avait plus de snorts pulsés ou non pulsés au box ou au paddock. Le contexte box/paddock étant un “proxy”, une mesure indirecte qui est acceptée comme assez bonne pour en déduire une autre, de l’état émotionnel interne du cheval. La position des oreilles (les fameuses… pas une étude sans les oreilles) a aussi été enregistrée. La position de l’encolure a également été enregistrée.

“Salut, ça pulse ?”

Les deux sous-types de snort, pulsé et non pulsé, ont été plus souvent observés dans des contextes positifs (estimés grâce à l’environnement box/pré, la position des oreilles et de l’encolure). Mais, et c’est là toute la nuance, les snorts pulsés étaient plus communs dans des contextes fortement positifs, comme pendant le nourrissage oreilles en avant, ou pendant l’observation calme des environs. Ces snorts pourraient être une marque de relaxation ou de contentement.

Les snorts non pulsés étaient moins produits dans ces contextes très positifs, mais l’étaient plus dans des contextes positifs tout court. D’ailleurs, les chevaux en produisaient davantage quand ils étaient au box. Ils ne semblaient donc pas “totalement malheureux” au box, mais peut-être un peu “moins heureux”, selon cet indicateur et pendant les court temps d’échantillonnage pendant lesquels ils ont été observés.

Naïfs mais pas incapables : les participants classent mieux les snorts que s’ils avaient répondu au hasard

Les deux sous-types de snorts n’étaient pas un mirage imaginé par l’équipe de recherche, même les personnes qui n’y connaissent rien aux chevaux les entendent ! Et ils les classent bien plus souvent que s’ils avaient répondu au hasard. Si nous rentrons dans les détails (parce qu’ici, on adore ça, les détails), les participants étaient meilleurs que la chance au global : tous les snorts étaient bien classés dans plus de 50 % des cas.

“Parle plus fort, je comprends pas”

Par contre, les participants classaient un peu mieux les snorts pulsés que les snorts non pulsés. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les snorts pulsés étaient plus souvent produits dans des contextes fortement positifs, et que donc l’état interne du cheval avait plus de chance d’être très positif, comparé à un snort non pulsé. En gros, le snort pulsé serait l’expression d’un état émotionnel plus intense, plus fortement exprimé, et donc plus facilement reconnaissable.

Cela n’entre pas en contradiction avec les études sur la reconnaissance des états émotionnels du cheval présentés dans cet autre article, où l’intensité (AKA l’arousal) était bien reconnue par les personnes familières ou non avec les chevaux (et les mammifères en général). Mais cela ajoute une notion de curseur : plus l’intensité est forte, plus c’est facile de la reconnaître. Logique, et surtout très utile : si une émotion est fortement exprimée, on peut s’attendre à ce qu’elle soit importante, soit pour l’émetteur (“j’ai besoin d’aide” ou “je suis tellement heureux vient, je vais être sympa avec toi”) soit pour nous (partage d’une information d’un danger ou alors d’une super ressource dans l’environnement).

Les limites de l’étude

L’échantillon reste faible : seulement 20 participants ont classé les snorts. Il n’y avait également que 20 chevaux, tous de la même écurie. Les enregistrements se sont également faits sur un temps très court (10 jours), et les échantillons eux-mêmes sont courts (quelques minutes). Encore une fois, mais c’est une problématique courante faute de budget financier, de temps et de main-d’œuvre. Il faudrait avoir une solution technique pour enregistrer sur une plus longue durée, et analyser les sons.

Un enregistrement vidéo long serait aussi précieux pour identifier avec précision le déclencheur du snort, et voir si ce dernier est une expression d’un évènement positif ou s’il a une fonction de régulation suite à un évènement négatif. Dans le deuxième cas, on pourrait se dire “super, mon cheval snort !” et ne rien changer, alors qu’il serait un marqueur d’un contexte négatif, produit par un cheval qui sait se réguler pour revenir à un état interne plus positif.

Mais ici les relations entre chevaux (comment un cheval réagit au snort d’un autre cheval, bref une analyse des interactions et des réactions des différents chevaux), manquent à l’appel. Cependant, ceci est sûrement la prochaine étape, surtout pour un animal aussi social et grégaire que le cheval.

Enfin, aucune mesure physiologique n'a été faite en complément de seulement quelques mesures des positions des oreilles, de l'encolure et du contexte. Il est donc plus difficile de déduire l'état émotionnel interne du cheval avec exactitude.

Conclusion

Le snort n’aurait pas qu’une fonction d’hygiène. Il semble être un indicateur possible pour évaluer le bien-être des chevaux domestiques, même s’il reste encore beaucoup de recherche à effectuer pour confirmer cela. Ses deux sous-types “pulsé” et “non pulsé” ouvrent une porte vers une analyse plus fine du bien-être du cheval afin d’optimiser son mode d’hébergement, par exemple. D’autres études, dont des réplications avec plus de chevaux par exemple, sont nécessaires afin de valider le snort comme indicateur d'un état émotionnel positif et pour, in fine, savoir comment utiliser le snort sur le terrain pour améliorer le bien-être des chevaux.

Encore une fois, les états émotionnels du cheval doivent être étudiés en prenant en compte de nombreux composants, du contexte aux réactions physiologiques et expressions du corps, en passant par une connaissance de l’historique du cheval pour estimer les mécanismes derrière son appréciation d’un évènement (ex: tous les chevaux ne sont pas en panique en voyant arriver un van…).

Le snort pourrait bientôt se rajouter à une grille de lecture de plus en plus riche, et ainsi participer à mieux comprendre les états émotionnels positifs du cheval domestique.

Références

Stomp, M., Leroux, M., Cellier, M., Henry, S., Lemasson, A., & Hausberger, M. (2018). An unexpected acoustic indicator of positive emotions in horses. PLOS ONE, 13(7), e0197898. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197898

Stomp, M., Leroux, M., Cellier, M., Henry, S., Hausberger, M., & Lemasson, A. (2018). Snort acoustic structure codes for positive emotions in horses. The Science of Nature, 105(9), 57. https://doi.org/10.1007/s00114-018-1582-9

Agathe Nobis

Stagiaire psychologue

À cheval entre la neuroscience et la psychologie, je suis maintenant en relation à distance avec Kabour, un hongre de 26 ans, après plus de 10 ans de vie commune. Kabour a littéralement changé mon rapport à mes émotions. C’est cette relation, ainsi qu’une expérience en équithérapie en Nouvelle-Zélande, qui m’ont poussé à reprendre mes études entre psychologie clinique et recherche scientifique.

Ecouter le podcast

Prendre rdv

© 2025. All rights reserved.

Consultation psychologique dédiée au cavalier :

Psychologue clinicienne et psychothérapeute diplômée d'Etat

Numéro RPPS : 10008961269