Les émotions, qu’est-ce que c’est ?

Les émotions, nous en vivons toutes et tous. Mais même si les émotions nous semblent évidentes, nous bloquons un peu quand vient le moment de les définir. Vous n’êtes pas les seul·es à sécher, même la science n’est pas encore tombée d’accord. L’étude des émotions est vaste, mais nous citerons ici les principaux modèles utilisés chez l’être humain (mais utilisables chez le cheval… de toute manière, on n'a pas mieux). Une chose est sûre : les émotions sont brèves. Si votre émotion semble durer dans le temps… c’est que ce n’est plus une émotion, mais que cela pourrait par contre être une humeur (“mood”). Voyons les émotions plus en détail dans cet article !

Sommaire

Les types d’émotions

1/ Les émotions basiques - des émotions bien définies

2/ L’approche dimensionnelle - des émotions pleines de subtilité

3/ L’approche componentielle - tout un processus où l’évaluation est reine

Conclusion

Les types d’émotions

Avant de nous lancer dans les différents modèles des émotions que la science a à offrir, sachez déjà qu'il existe une multitude de types d'émotion. Les connaître, c'est mieux les reconnaître, chez vous (et pourquoi pas chez votre cheval… Enfin, certains types d'émotion s'y prêtent plus que d'autres).

Émotions sur soi-même : la honte, de l'embarras ou encore de la culpabilité.

Émotions morales : porter un jugement selon des valeurs morales, une vertu.

Émotions contrefactuelles : le regret ou le soulagement, où on compare ce qui est arrivé et ce qui aurait pu arriver.

Émotions provoquées : elles sont produites à l’encontre de personnages de fiction ou d’évènements fictifs (comme quand on regarde un film ou quand on lit un roman).

Émotions esthétiques : on les ressent face à une œuvre d’art, quand on écoute de la musique, etc.

Émotions épistémiques : l'intérêt ou encore la curiosité, qui participent à l'apprentissage ou l'augmentation de la connaissance (très intéressant pour survivre, vous en conviendrez).

Émotions sociales : la honte, l'embarras, l'envie, la jalousie ou encore la pitié. Contrairement aux émotions sur soi-même citées plus haut, celles-ci se rapportent aux autres. Pour des êtres hypersociaux comme les humains, elles sont primordiales pour interagir, s'ajuster, rester dans un groupe, conserver du lien et donc éviter la mort sociale.

Les 3 grandes familles de modèles des émotions

1/ Les émotions basiques - des émotions bien définies

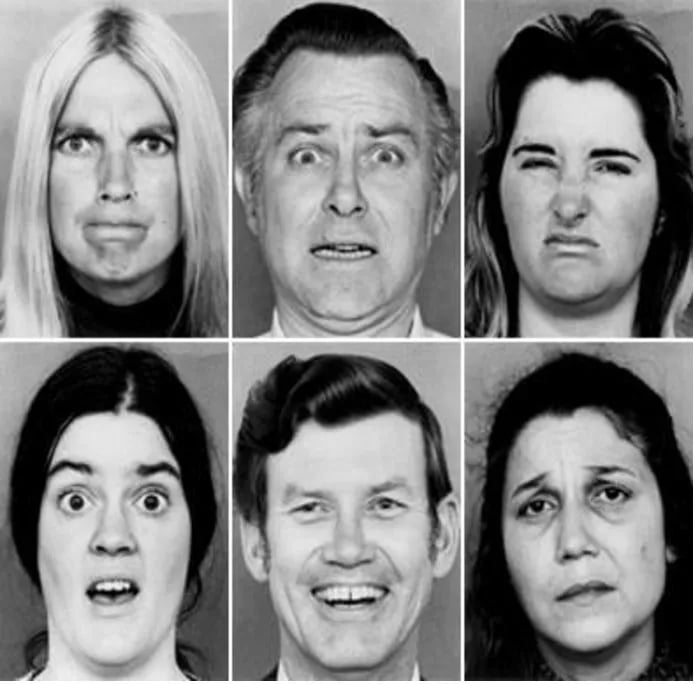

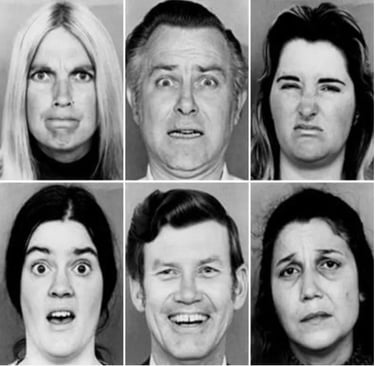

Selon ce modèle, il existerait des émotions primaires et universelles dites “discrètes”. Ce modèle limite à un nombre réduit d’émotions. Pour le chercheur Ekman, il en existerait 6 et elles seraient universelles (c'est-à-dire reconnues par toutes les cultures du monde, même si elles n'ont jamais été en contact).

La colère

La peur

Le dégoût

La joie

La tristesse

La surprise

Il est communément accepté aujourd'hui d’en ajouter une septième : le contentement.

Chez le cheval, la peur a fait l’objet de nombreuses recherches. Du côté de l'universalité proposé par Ekman, même si elle se retrouve assez bien (mais pas toujours) chez les êtres humains, la recherche commence à montrer chez le cheval des différences entre le cheval domestique et le cheval féral (revenu à l'état sauvage). il n'existe pas encore d'étude comparée entre des chevaux élevé dans des pays (voire continent) différents, à part la comparaison avec le cheval de Przewalski. Cependant, ce dernier n'est pas directement comparable au cheval domestique comme une personne asiatique ou sud-américaine le seraient entre elles. En effet, le cheval de Przewalski et le cheval domestique ont un ancêtre commun mais leur chemin génétique s'est séparé il y a 45 000 ans (il y a belles lurettes, en somme). Le cheval domestique et celui de Przewalski n'ont même pas le même nombre de chromosomes, et ne parleraient pas la même "langue". Mais c'est un sujet qui mériterait un article dédié !

Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chevaux.

Quand on se penche du côté des émotions dites “positives” (comme la joie listée plus haut), elles n’apparaissent que rarement à propos du cheval dans la recherche. En effet, comment reconnaître à coup sûr la "joie" sans avoir accès aux pensées du cheval ? Cela pourrait aussi être du soulagement, du contentement, etc. Les chercheuses et chercheurs préfèrent alors utiliser des modèles dimensionnels et parler notamment de valence, une notion que nous abordons dans le point suivant.

2/ L’approche dimensionnelle - des émotions pleines de subtilité

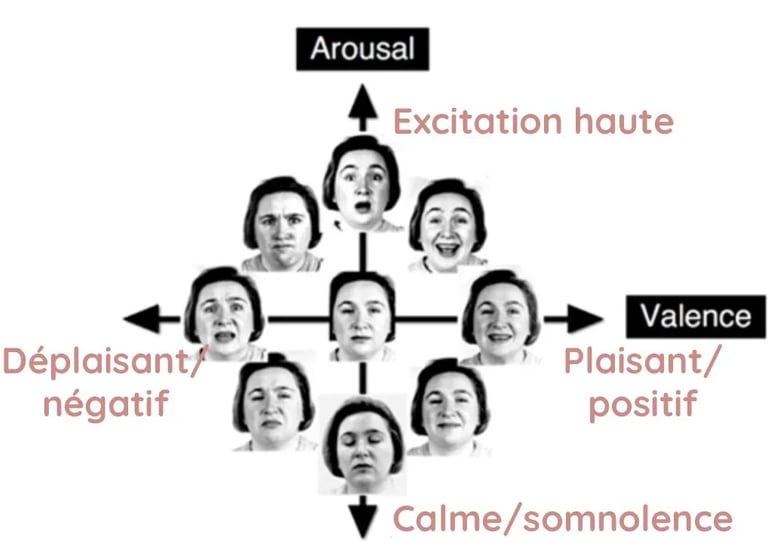

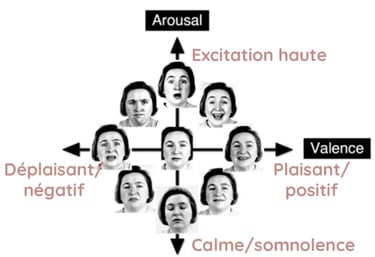

Cette approche se base sur des axes sur lesquels une émotion peut se placer et propose donc plus de flexibilité et de subtilité que les émotions basiques. Les deux axes les plus courants et utilisés pour l’étude des émotions chez le cheval sont :

la valence (émotion positive ou négative)

l’arousal (traduit comme “éveil” ou “excitation” et qui correspond à peu près à l’intensité de l’émotion : à quel point le corps se mobilise pour produire l’émotion).

Voir le visuel créé par Matsuda et al. (2013) 👇

3/ L’approche componentielle - tout un processus où l’évaluation est reine

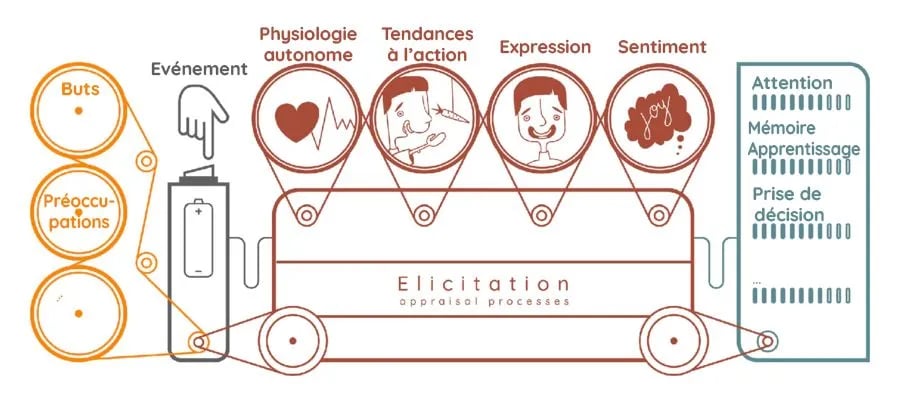

Selon une approche proposée par David Sander, professeur et chercheur à l’Université de Genève, l’émotion serait faite de plusieurs éléments, dont une appréciation de la situation (“appraisal”). Cette approche dite “componentielle” basé sur l’évaluation propose de réconcilier des approches de l’émotion autrefois opposées.

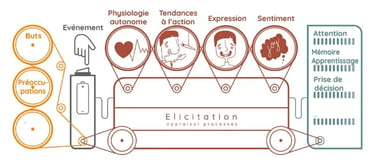

Ce modèle permet d’étudier l’émotion chez l’humain, mais le permettrait en grande partie aussi chez le cheval, car l’émotion serait constituée de réactions physiologiques (des réactions de corps, comme le rythme cardiaque), des tendances à l’action (comme des réactions de fuite, d’approche, etc.), des expressions (comme le cheval qui détend sa lèvre inférieure ou au contraire la contracte) et enfin des sentiments (qui se passe dans le cerveau et que nous ne pouvons pas observer chez le cheval, mais que les êtres humains peuvent verbaliser). Toute cette machinerie, appelée “élicitation”, est lancée après l’appréciation (“appraisal”) de la situation (évaluer la pertinence) suite à un élément déclencheur (le “trigger”). En amont, des buts ou encore des intérêts agissent comme des modulateurs vers l’évènement activateur. La conséquence de l’émotion va alors produire des réponses multiples. Cela va alors agir sur l’attention, la mémoire et l’apprentissage, la prise de décision, etc.

Découvrez le modèle en image, grâce à Pool et Sander (2021) 👇

Exemple :

Un cheval, appelons-le Topaze, est au pré en hiver.

Il a faim mais il n’y a qu’une balle de foin disponible à ce moment-là. Il va donc s’en approcher. Pas de chance, un cheval qui ne l’apprécie pas et qui a une meilleure place dans le troupeau est déjà en train de manger. Il est d’ailleurs en meilleure forme physique (logique, il a un accès VIP à la nourriture et fait la loi).

Mais Topaze a vraiment très faim.

Il tente une approche et là, l’autre cheval baisse les oreilles et fait mine de le mordre en signe de protestation. Topaze a le cœur qui s’accélère, les traits de la tête tendus, il baisse ses oreilles pour ne pas s’en faire mordre une au passage, éprouve de la peur et recule. Il décide d’attendre son tour à distance et se souviendra pour la prochaine fois que cet autre cheval a la priorité s'il veut éviter les ennuis et une dépense inutile d'énergie dans un conflit.

Si la situation avait été identique, mais avec l’autre cheval remplacé par un individu sur lequel Topaze a le dessus, l’évaluation aurait été différente (cela aurait été évalué comme non pertinent, ou alors comme une menace trop faible pour déclencher un repli stratégique), et ainsi l’évènement n’aurait pas créé la même émotion.

Conclusion

Bref, vous voilà un peu plus renseigné·e sur la recherche sur les émotions. Si vous souhaitez aller plus loin et briller en société, nous ne pouvons que vous recommander d’aller lire les articles écrits par les chercheurs cités plus haut. Concernant le cheval, et pour les plus efficient·es et pressé·es d’entre vous, les notions de valence et d’arousal sont amplement suffisantes pour explorer les articles sur le hennissement et sur le snort !

Références

Ekman, P. (1992). An argument for basic emotions. Cognition and Emotion, 6(3–4), 169–200. https://doi.org/10.1080/02699939208411068

Matsuda, Y.-T., Fujimura, T., Katahira, K., Okada, M., Ueno, K., Cheng, K., & Okanoya, K. (2013). The implicit processing of categorical and dimensional strategies: An fMRI study of facial emotion perception. Frontiers in Human Neuroscience, 7. https://doi.org/10.3389/fnhum.2013.00551

Pool, E. R., & Sander, D. (2021). Chapter 5 - Emotional learning: Measuring how affective values are acquired and updated. In H. L. Meiselman (Ed.), Emotion Measurement (Second Edition) (pp. 133–165). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821124-3.00005-3

Agathe Nobis

Stagiaire psychologue

À cheval entre la neuroscience et la psychologie, je suis maintenant en relation à distance avec Kabour, un hongre de 26 ans, après plus de 10 ans de vie commune. Kabour a littéralement changé mon rapport à mes émotions. C’est cette relation, ainsi qu’une expérience en équithérapie en Nouvelle-Zélande, qui m’ont poussé à reprendre mes études entre psychologie clinique et recherche scientifique.