Comment mesurer l’émotion transmise dans une vocalisation ou dans un son émis par un cheval ?

Comment la science arrive-t-elle à traduire des hennissements, et autres sons produits par le cheval, en émotion ? Car oui, les émotions, ça se mesure (tout du moins, on essaie avec les technologies et les théories disponibles). Embarquez avec nous dans un article qui vous mettra en selle sur comment mesurer les émotions à travers plusieurs facteurs.

SOMMAIRE

Le contexte

Les indicateurs comportementaux

Les indicateurs physiologiques

L'analyse du son

L'historique du cheval

Conclusion

Le contexte

Nous nous attendons à différentes émotions selon l’environnement direct du cheval, ce qu’on lui demande de faire, etc. bref, en fonction du contexte ! Nous allons attendre plus d’émotions positives si les chevaux mangent du foin tout frais, que si le dentiste fait sa tournée.

Mais ce facteur seul ne suffit pas : peut-être que le cheval a mal aux dents et montrera des signes de douleurs ou exprimera sa frustration de mal manger pendant l’heure du repas. Ou peut-être que le dentiste a été associé avec une absence de travail, ou une récompense qui adoucira une émotion négative de l’entretien des dents, grâce à l’anticipation du plaisir à venir. Il est cependant important de noter le contexte avant, pendant et après l’expression d’une émotion pour mieux la comprendre. Le cheval peut en effet mâchouiller son mors pour se réguler après un inconfort, et donc il vit dans l’instant une émotion positive, mais qui a comme fonction de faire redescendre une émotion négative arrivée juste avant.

Dans tous les cas, les situations et les stimuli (les objets, les actes comme grattouiller, brosser le cheval, etc.) doivent être notés et évalués pour avoir une grille de lecture : sont-ce des stimuli jugés négatifs ou positifs. Puis, il faudra mettre cette information en perspective avec les éléments suivants :

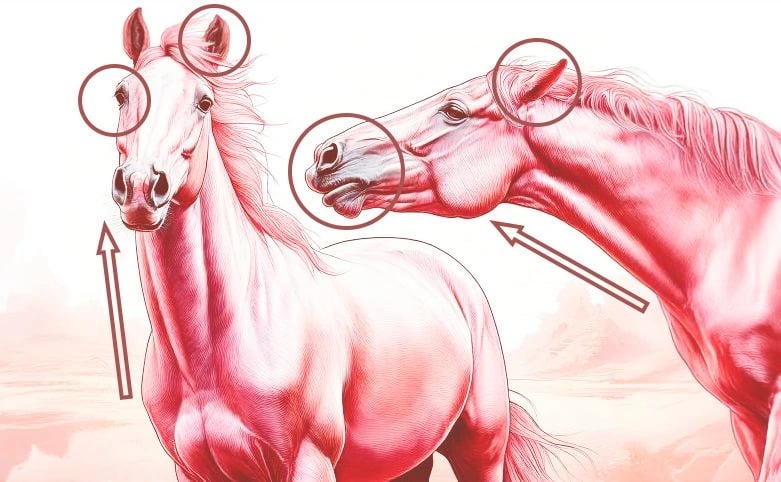

Les indicateurs comportementaux

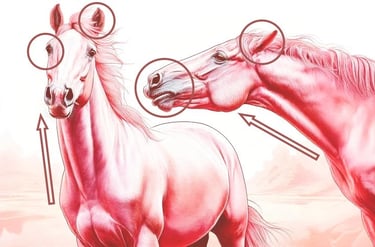

Il est possible de déduire en partie un état émotionnel selon la posture ou les comportements des chevaux. L’indicateur le plus connu, et enseigné le plus tôt aux cavaliers et cavalières en herbe, est la position des oreilles du cheval. Il existe aussi des expressions faciales (contraction de la bouche/du menton, tensions autour des yeux) ou des comportements comme mâcher son mors ou dans le vide. La position et les mouvements de la queue peuvent aussi servir d’indicateurs. Les chercheuses notent qu’il existe deux niveaux de considération des indicateurs comportementaux d’émotions, sur la base du travail de Benhajali et collaborateurs (qui date de 2007). Le premier niveau serait celui des comportements spontanés qui représentent la réponse émotionnelle du cheval sur le court terme. Alors que les états mentaux qui durent plus longtemps pourraient être évalués par des ensembles de comportements (des “patterns”) à comparer à des comportements naturels (cela peut servir pour l’évaluation de l’humeur, par exemple).

Les comportements d’exploration du cheval peuvent aussi donner de précieuses informations sur son état émotionnel : un cheval qui a peur va moins explorer qu’un cheval détendu et serein. L’exploration, ou pas, de nouveaux objets peut aussi être informative.

Néanmoins, même si certaines de ces mesures semblent identiques d’un cheval à l’autre (comme la position des oreilles), la curiosité et l’exploration peuvent changer d’un cheval à l’autre alors que leurs états émotionnels sont identiques. Voilà pourquoi il est primordial de prendre de nombreuses mesures à des moments différents afin d’avoir une base de référence à laquelle comparer une réaction précise.

D’un côté plus pragmatique, plus l’expression corporelle et le comportement sont exprimés, plus c’est facile à observer pour les scientifiques. Mais cela peut aussi devenir plus dangereux pour les observateurs et observatrices qui analysent ces comportements sur le terrain. Cela peut pousser les chercheurs et chercheuses à, inconsciemment ou non, sélectionner des chevaux pour leurs études qui sont moins expressifs, plus calme de manière générale, etc., et donc assez identiques (un biais de recrutement). De ce fait, leurs conclusions seront applicables à d’autres chevaux similaires, mais pas à tous les chevaux.

Les indicateurs physiologiques

Ici, c’est le “corps” qui parle. Ces indicateurs physiologiques sont modulés par le système nerveux autonome et l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien (le cortisol, pour simplifier). C’est donc le corps qui indique des changements d’état émotionnel. On peut nommer le rythme cardiaque, la pression sanguine, la respiration, la taille des pupilles, la transpiration, les niveaux de corticostéroïde et d’hormones.

Ces mesures sont aussi utilisées dans la recherche sur l’être humain et la compréhension de nos émotions, car on peut observer un lien entre ces mesures et l’expérience subjective des émotions. La seule différence étant que chez l’être humain, nous pouvons verbaliser nos émotions et ensuite les comparer à ces mesures objectives.

Les chevaux étant des mammifères, nous étendons ce que nous savons chez l’humain chez eux, en faisant le chemin inverse : nous partons du principe qu’un humain qui est stressé aura un cortisol qui monte et un rythme cardiaque qui s’accélère, et qu’un cheval qui a le cortisol qui monte et un rythme cardiaque qui s’accélère est stressé. La difficulté ici réside dans le manque de subtilité, et une connaissance encore parcellaire chez l’être humain qui ne nous permet pas d’affirmer avec certitude ce que ressent vraiment le cheval.

L’analyse du son

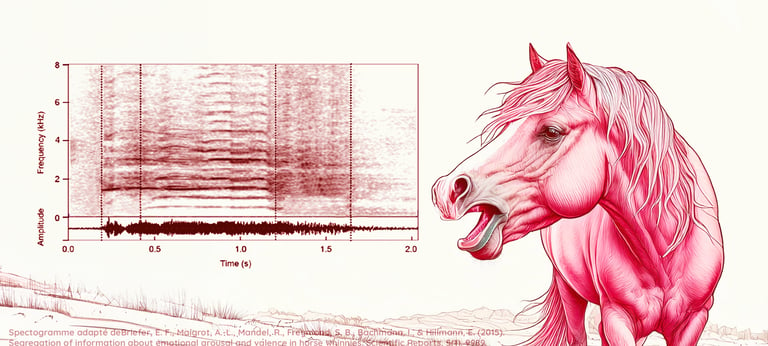

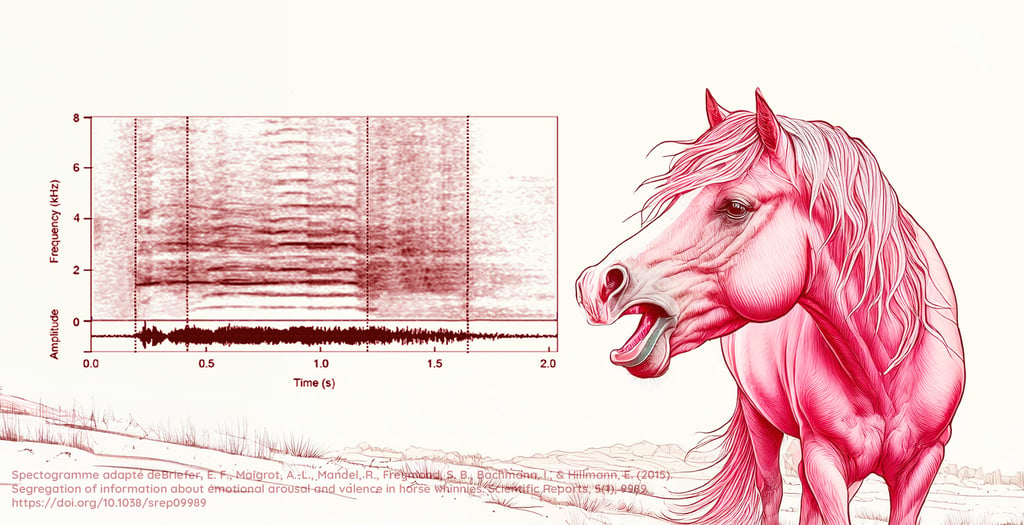

Les chercheuses ne font que rapidement évoquer les vocalisations, malgré de nombreuses recherches sur les émotions des chevaux utilisant l’analyse des vocalisations. Cet aspect de l’expression des émotions est un indicateur qui attire de plus en plus d’attention, et qui nous intéresse particulièrement étant donné notre thème.

Nous parlerons plus en détail de l’analyse des sons produits par les chevaux (que cela soit des vocalisations ou non) plus bas dans cet article, mais également dans deux articles dédiés, l’un au hennissement (whinnies) et l’autre à l’ébrouement (snort).

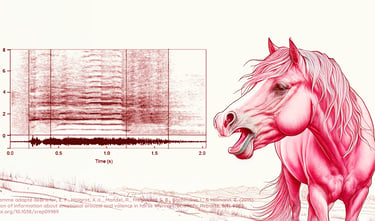

Cependant, nous pouvons ici nommer les principaux aspects du son qui vont permettre d’analyser le son et d’en déduire une émotion, ou en tout cas un état émotionnel, une valence ou un niveau d’arousal : l’amplitude (la puissance du son), la fréquence fondamentale (mesurée en Hertz), la durée d’un son (certains mammifères produisent des sons d’émotions positives courts, mais des sons d’émotion négative longs), et les formants (la visualisation du son qui permet de rapidement voir comme une “empreinte” du son produit).

L’historique du cheval

Nos chevaux ont des histoires qui ont pu influencer leur manière de répondre émotionnellement dans une situation donnée. Par exemple, un cheval habitué à entendre des avions passer le mur de son ne va pas évaluer la situation de la même manière qu’un cheval qui ignore ce bruit : le premier sait qu’il n’y a pas de danger, l’autre peut avoir peur (car il est dans son intérêt de fuir cet énorme bruit inconnu plutôt que de prendre un risque).

La réponse à cet évènement va aussi changer : le premier aura peut-être une légère accélération de son rythme cardiaque, mais va vite revenir à la normale, alors que l’autre aura mobilisé ses ressources pour fuir ou pour “freezer” (se dissocier et rester sur place en “faisant le mort”, pour simplifier, le temps que ça passe). Des associations peuvent aussi se faire : donner une carotte peut être un moment de joie pour le cheval à qui on la donne sans rien attendre en retour, alors que celui qui a une carotte avant que le vétérinaire ne vienne faire les vaccins aura une émotion d’appréhension négative.

Le contexte seul ne suffit pas. C’est d’ailleurs une faiblesse de nombreuses recherches qui ne dispose pas de l’histoire du cheval (y a-t-il eu maltraitance au moment du débourrage qui a déréglé le cheval, qui est alors devenu très agressif ou alors très déconnecté de lui-même ?, etc.). C’est également un problème rencontré par de nombreuses et nombreux propriétaires qui mettent alors beaucoup de temps à comprendre les réactions émotionnelles de leur cheval dont ils n’ont pas eu histoire passée au moment de l’achat (ou alors un “faux” historique).

Conclusion

Les différentes mesures citées sont à utiliser simultanément pour vérifier qu’elles convergent vers le même état émotionnel afin de consolider au mieux les conclusions d’une étude.

Références

Benhajali, H., Hausberger, M., & Richard-Yris, M. A. (2007). Behavioural repertoire: Its expression according to environmental conditions. Brill. https://doi.org/10.3920/9789086866144_014

Hall, C., Randle, H., Pearson, G., Preshaw, L., & Waran, N. (2018). Assessing equine emotional state. Applied Animal Behaviour Science, 205, 183–193. https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.03.006

Agathe Nobis

Stagiaire psychologue

À cheval entre la neuroscience et la psychologie, je suis maintenant en relation à distance avec Kabour, un hongre de 26 ans, après plus de 10 ans de vie commune. Kabour a littéralement changé mon rapport à mes émotions. C’est cette relation, ainsi qu’une expérience en équithérapie en Nouvelle-Zélande, qui m’ont poussé à reprendre mes études entre psychologie clinique et recherche scientifique.